Kompos Jagung

PENGOMPOSAN DAN KARAKTERISTIK KOMPOS

Pengomposan daun-batang jagung di dalam lubang

PENDAHULUAN

Daun dan batang jagung menyimpan berbagai unsur hara makro dan mikro yang diserap dari tanah. Selain sebagai pakan ternak, sisa tanaman ini dapat dikembalikan ke dalam tanah untuk mengganti bahan organik tanah yang dalam banyak kasus kadarnya terus menurun sepanjang waktu. Pengembalian sisa tanaman ini ke tanah dalam bentuk kompos memiliki peran strategis dalam memelihara produktivitasnya secara berkelanjutan. Sekrang ini yang penting adalah bagaimana membuat kompos yang baik yang sangat terkait dengan :

- Teknik pengomposan yang tepat, sesuai dengan kondisi agro-ekosistem wilayah (kering, basah/lembab, atau berair/rawa).

- Mikroba dekomposer yang digunakan.

Pengomposan di atas permukaan tanah umumnya dipraktekkan di daerah basah/lembab (curah hujan tinggi). Pengomposan di daerah selalu berair seperti di daerah rawa pasang surut perlu dipilih bagian lahan yang cukup tinggi agar kelembaban bahan tidak lebih dari 60%. Sedangkan pengomposan di dalam lubang cocok diterapkan di daerah lering (sulit air) untuk mengurangi penguapan dan kehilangan unsur N.

Uraian berikut adalah pengomposan daun-batang jagung di dalam lubang yang dilakukan di lahan kering di Laboratorium Agribisnis Primatani Bojongkembar, Sukabumi, Jawa Barat.

Pengomposan VS Pembusukan. Serupa tapi tak sama

Pengomposan adalah proses perombakan (dekomposisi, transformasi) bahan organik tidak stabil (C/N tinggi) menjadi stabil (C/N rendah) yang berlangsung secara terkendali, dicirikan oleh pelepasan panas & gas (CO2).

Pembusukan adalah proses perombakan yang tidak terkendali, berpotensi menghasilkan senyawa beracun (toksik)dan berkembang mikroba patogen.

Prosedur Pengomposan

Lubang kompos dibuat berukuran 1,5m x 1m x 1m (panjang x lebar x dalam) untuk memuat 1 ton daun-batang jagung dengan volume bahan sekitar 2m3 (BD daun-batang jagung adalah sekitar 500kg/m3).

Daun-batang jagung dipotong-potong (dicacah) berukuran sekitar 15-25cm, lalu ditumpuk perlapisan di dalam lubang dengan ketebalan 20cm. Tiap lapisan dibasahi dengan seember air (lk 10 L), kemudian diberi mikroba pengompos dengan cara ditabur atau dipercikan merata diatas permukaan bahan. Setelah selesai, bagian daun-batang jagung yang muncul dipermukaan (40cm) ditutup dengan plastik berwarna gelap (tidak tembus cahaya). Pembalikan kompos dilakukan tiap minggu.

Tujuh sumber mikroba pengompos (dekomposer) yang dicoba adalah 4 dekomposer komersial (M-Des, Orgadec, Probion, dan Em4), 2 dekomposer lokal yang disebut MOL (mikroba lokal) hasil karya petani (MOL-bambu dan MOL-pepaya), dan 1 sumber dekomposer dari hasil samping pembuatan biogas (Limbah Biogas). Masing-masing dekomposer dicobakan pada tiap lubang kompos. Dengan demikian ada 7 lubang pengomposan untuk masing-masing dekomposer.

Dosis masing-masing dekomposer per lubang kompos atau per 1 ton daun-batang jagung adalah: M-Dec 1kg, Orgadec 5kg, Probion 2,5Kg + Urea 2,5Kg, EM4 1L + gula pasir 0,25kg, MOL-bambu 2L, MOL-pepaya 2L + gula pasir 0,25kg, limbah Biogas 100kg.

Hasil Pengomposan

Proses pengomposan daun-batang jagung pada semua lubang kompos berlangsung baik yang dicirikan oleh fase-fase progresif degradasi bahan. Fase termolifik (peningkatan suhu tinggi,>40oC) yangmerupakan fase penting dalam proses perombakan bahan organik terjadi berulang setelah pembalikan kompos yang selanjutnya diikuti masa stabilisasi (curing state). Panas yang dihasilkan selama fase termofilik dapat membunuh mikroba patogen dan benih gulma (rumput penggangu).

Pada minggu ke-4, tekstur kompos sudah agak lunak dengan warna coklat tua. Hampir semua bahan kompos daun-batang jerami ditumbuhi hifa jamur yang berwarna putih sejak minggu pertama masa pembalikan kompos. Perbedaan sifat biofisik yang menonjol dicirikan oleh aroma kompos yang berganti-ganti dari aroma alkohol (fermentasi) sampai aroma amonia dan tengik. Aroma amonia atau tengik ini pada minggu ke-5 berkurang dan berganti dengan aroma alkohol atau aroma fermentasi.

Perbedaan sifat biofisik kompos dari berbagai perlakuan mikroba pengompos (komersial maupun lokal) tidak nyata.

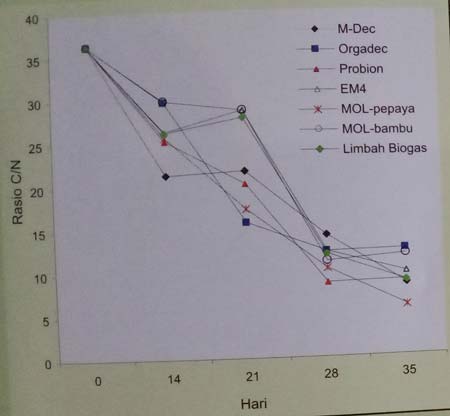

Dekomposer M-Dec mampu menurunkan rasio C/N daun-batang jagung dari 36:1 menjadi ≤25:1 setelah 2 minggu masa pengomposan. Namun rasio C/N stabil untuk semua perlakuan dekomposer dicapai setelah minggu ke-4 masa pengomposan dengan rasio C/N <15:1.

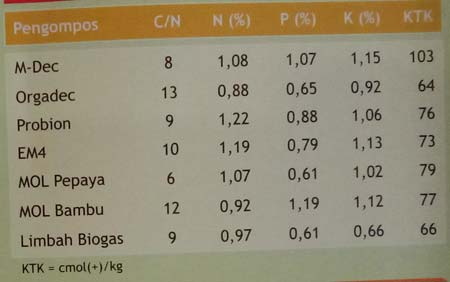

Dengan teknik pengomposan yang sama untuk semua perlakuan, karakteristik kompos yang dihasilkan oleh berbagai perlakuan mikroba dekomposertidak terlalu jauh berbeda. Keunggulan mikroba dekomposer komersial terletak pada kemurnian mikrobanya yang sudah tentu akan menghasilkan kualitas kompos yang sama (konsisten) pada setiap kali digunakan sebagai pengompos.

Namun ketidakmurnian mikroba dekomposer lokal tidak menjadikan kemampuannya lebih rendah dibanding mikroba dekomposer komersial asalkan prosedur dan prinsip-prinsip dasar pengomposan diikuti secara tertib.

Tabel Karakteristik Kompos dari Berbagai Pengompos Pada Minggu Ke-5 Masa Pengompos.

Komentar Petani & Biaya

Pendapat petani secara umum tentang proses pembuatan kompos daun-batang jagung di dalam lubang tergolong mudah. Kualitas kompos yang dihasilkan dari berbagai mikroba dekomposer yang digunakan juga tergolong baik sampai sangat baik.

Biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 1 ton kompos jagung (per lubang kompos) juga tergolong murah yakni Rp 191.661,- sampai Rp 231,982,-. Biaya ini sudah termasuk biaya pembelian daun-batang jagung dan upah tenaga kerja. Bila petani punya tanaman jagung dan pengomposan dikerjakan sendiri, maka petani hanya mengeluarkan biaya pengadaan mikroba dekomposer saja yang bervariasi dari Rp 10.000,- - Rp 15.000,- bila menggunakan dekomposer lokal atau Rp 21.000,- - Rp 46.750,- bila menggunakan dekomposer komersial.

PENGOMPOSAN DAUN-BATANG JAGUNG DI DALAM LUBANG COCOK DITERAPKAN DI DAERAH SULIT AIR (CURAH HUJAN RENDAH) ATAU DI DAERAH BANYAK TIUPAN ANGIN UNTUK MENGURANGI PENGUAPAN DAN KEHILANGAN NITROGEN

Sumber leaflet thn 2008. Penyusun Edi Husen & Irawan. Balai Penelitian Tanah. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian